電車内の迷惑行為アンケート 「スマホの使い方」上位に

JRを除く私鉄各社で構成する日本民営鉄道協会(民鉄協)は昨年12月20日、「平成30(2018)年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」を発表しました。10月1日~11月30日に民鉄協ホームページ上で「駅と電車内のマナーに関するアンケート」を実施し、2,686人が回答しました。その結果(次頁の表)によると、前年まではアンケートの選択肢になかった「スマートフォ...

JRを除く私鉄各社で構成する日本民営鉄道協会(民鉄協)は昨年12月20日、「平成30(2018)年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」を発表しました。10月1日~11月30日に民鉄協ホームページ上で「駅と電車内のマナーに関するアンケート」を実施し、2,686人が回答しました。その結果(次頁の表)によると、前年まではアンケートの選択肢になかった「スマートフォ...

イタリアのラツィオ州(州都はイタリアの首都ローマ)の行政裁判所が政府に対し、携帯電話やコードレス電話による健康へのリスクを一般に知らせるキャンペーンを開始するよう命じたと、ウェブサイト「Microwave News」(1月16日付)などが報じました。この記事を紹介します。原題はItalian Court Orders Public Safety Campa...

NHKは昨年12月27日、日本弱視斜視学会が斜視とスマートフォンなどの使用状況の因果関係を調べる実態調査を行うことになったと報じました。 10代を中心に斜視が増える 報道によると、静岡県の浜松医科大学では原因が不明で、短期間に瞳が内側に寄って戻らなくなる「急性内斜視」の患者が増え、それまで年間2~3人だった患者が、3年前から10代を中心に10人前...

総務省は11月2日、5G周波数の割当て指針の案を公表しました。指針が掲げる「絶対審査基準」に基づいて審査し、点数が高い携帯電話事業者から順番に希望する周波数を割り当てるとしています。 4Gまでは通信可能となる人口カバー率が指標だったため、各社は人口密度が多い都市部から優先的に基地局を整備しました。これに対して5Gは携帯電話やスマホでの通話・通信だけでな...

携帯電話の電波をラットに長期間浴びせたら、脳腫瘍の一種である神経膠腫と、心臓の神経における神経鞘腫と呼ばれるがんが増加したとの研究成果の一部を米国の「国家毒性プログラム(NTP)」が2016年5月に発表していました(会報第101号既報)が、この研究の最終報告書が今年11月1日に発表され、携帯電磁波により雄ラットが心臓の悪性神経鞘腫を発症したという「...

第5世代移動通信システム(5G)の全国展開を希望している携帯電話事業者4社に対する公開ヒアリングが10月3日に総務省で開かれました(議事録)。日本では東京オリンピック・バラリンピック(オリパラ)が行われる2020年の5Gサービス開始を目指すとされてきましたが、4社のうち、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、来年(2019年)から一部のサービスを始...

熊本県の461名の妊婦を対象とした調査で、妊娠中の携帯端末の過剰使用が出生児体重の低下に影響する可能性が、熊本大学大学院生命科学研究部の盧渓助教らによる調査で示されました。これは環境省が2011年から全国10万組の子どもと両親の参加で行っている疫学調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」の一環で行われた研究です。 調査によると、携...

最近少しずつ耳にするようになった5G。電波監理を行う総務省や携帯電話各社は5Gが普及することによるバラ色の未来を描くが、そのシナリオは思い通りに進むのだろうか。そして、私たちを幸せにするのだろうか。 今後起こりうる問題などをあげ、5Gについて考えてみたい。 まず、そもそも5Gは必要なのだろうか。5Gの大きな特徴は「高速・大容量化」「端末接続数」「低...

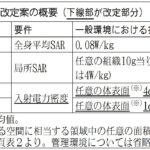

第5世代移動通信システム(5G)の2020年サービス開始へ向け、総務省の「情報通信審議会電波利用環境委員会」(以下「本委員会」と言います)は、電磁波(電波)による健康影響についての国の基準である「電波防護指針」の改定を提案する報告書案(以下「本報告案」と言います)をまとめ、7月25日から8月24日までパブリックコメント(意見。パブコメ)を募集しました(会報...

世界有数のハイテク産業の集積地と言われる「ベイエリア」(サンフランシスコ湾の湾岸地域の呼称)に位置する裕福な都市ミルバレー(Mill Valley)市(米国サンフランシスコ州マリン郡)は9月6日、事業者から住居地域への5G(第5世代移動通信システム)基地局設置申請があっても、これを受けないとする条例を9月7日に制定しました。 健康影響を懸念 テクノロ...