「700MHz」のチラシが入ったら近所に基地局

「700MHz」という大きなロゴマークが目を引く「700MHz利用推進協会」のチラシが自宅に入っていたがこれは何かというお問い合わせを時々いただきます。これは、地上波テレビのデジタル化よって空いた700MHz帯の電波を携帯電話に転用することから、700MHzにも対応しているテレビ用ブースターに携帯電波が影響してテレビの受信障害が起こるおそれがある...

「700MHz」という大きなロゴマークが目を引く「700MHz利用推進協会」のチラシが自宅に入っていたがこれは何かというお問い合わせを時々いただきます。これは、地上波テレビのデジタル化よって空いた700MHz帯の電波を携帯電話に転用することから、700MHzにも対応しているテレビ用ブースターに携帯電波が影響してテレビの受信障害が起こるおそれがある...

GIGAスクールで教員と子どもに被害 文科省が推進するGIGA(ギガ)スクールは、子どもたち一人ひとりに端末(主にタブレット)をもたせ、高速大容量の通信ネットワークでつなげ、「次世代型」の教育を推進しようというものです。そして「1人も落ちこぼれのない」ように配慮すると言ってます。電磁波過敏症の大人や子どもへの配慮はどこにもありません。 青森の教師(...

スマートメーターで健康被害を受けたノルウェーの8名がヨーロッパ人権裁判所へ提訴 電気のスマートメーターを強制されたため、重大な健康影響を受け、または、すでに抱えている健康問題を悪化させたとして、ノルウェー在住の8名が7月21日、ヨーロッパ(欧州)人権裁判所(ECHR)に提訴した。8人は、送配電会社エルビアに対するノルウェーの地方裁判所での敗訴、控訴...

中西泰子さん(こどもの学習環境を守る会、兵庫県) 来年度から導入されるデジタル教科書で、国が提供するのはクラウド版だけであるとの国の方針について、電波による通信がより少なくなるダウンロード版の提供を求めて、中西泰子さんが署名運動を始めたことを、会報前号でお伝えしました。会報前号を読者の皆様へ送付する際に署名用紙を同封することによって、当会も中西さん...

3月31日、会報第147号を発行しました。 通常版(紙) 主な内容・電磁波に苦しむ人は保健所への相談を・保健所への働きかけを始めました・基地局撤去要求の調停が不成立・電磁波の生物学的影響についての30年間以上の論文 超低周波・静電磁場の87%、高周波の79%が「影響あり」・大磯町の住民ら 携帯基地局周辺住民へアンケート・アースのとり方と効果・スイス ...

・定例会の話題から

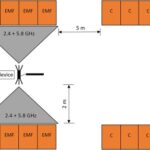

左側が電波を曝露させた八つのコロニー(群れ)右側が曝露させない(対照群)八つのコロニー=論文より 高周波電磁波(電波)がミツバチの帰巣能力に悪影響を与えるというドイツの研究者らによる実験を報告した論文が、6月に公表されました。ミツバチへの低周波電磁波による悪影響、高周波電磁波による悪影響は、これまでも指摘されていました。 ホーエンハイム大学...

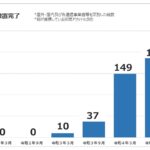

都有財産などに設置した5G基地局の数=都のウェブサイトより 第5世代移動通信システム(5G)を早期に普及させようと、東京都は携帯電話事業者へ都有財産を「開放」しています。「ご希望でしたら基地局設置場所としてすぐにでも提供できますよ」という都所有の建物、工作物、土地を、都のウェブサイトで公開しています。15377件にも及ぶ都有財産の中で、特に...

学校内の携帯電話使用を禁止している国の割合。ユニセフの報告書「教育におけるテクノロジー」より イギリスの教育大臣が学校内での携帯電話使用の禁止を検討していることが10月に報道されましたが、国連児童基金(ユニセフ)が今年7月に公表した報告書「教育におけるテクノロジー:だれのためのツールか?(Technology in education: A...

ブリュッセル市街(photo-ac.com) ベルギーのブリュッセル首都圏地域政府は、健康影響の懸念から5Gの展開を一時停止していましたが、5Gを開始することになったと、複数のメディアが報じています。 ブリュッセルの規制値は6V/m(9.6μW/cm2)で、世界的にも最も厳しい規制値を定めていましたが、5G開始を可能とするために昨年、屋外14.57...